無料型紙ダウンロード

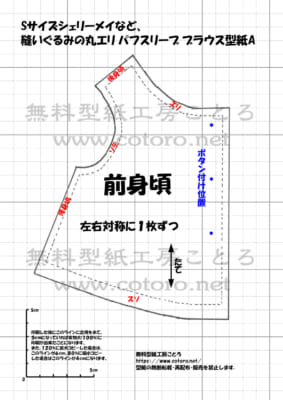

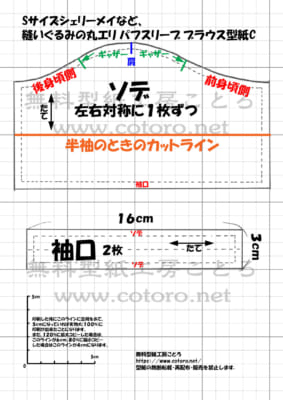

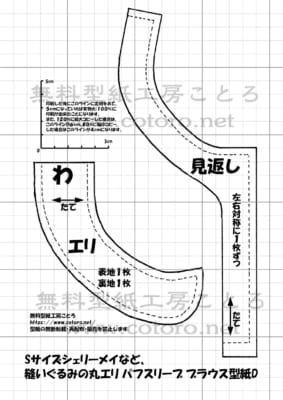

実寸大の型紙です。「余白なし(余白ゼロ)」の設定で、A4用紙に印刷して使ってください。型紙の黒実線が布を切るラインです。点線は、縫い代もしくは出来上がり線です。「わ」と書いてあるところは、布を2つに折り、折った部分を「わ」に重ねて2枚の布を一緒に切ります。うまく実寸大に印刷できない場合はこちらをご覧ください。また、印刷する環境がない場合は1cm方眼紙を用意し、型紙画像のマス目(1cm幅)を頼りに手書きで写してみてください。

下記画像をクリックして、画像(JPG)でダウンロードもできます。

2019/11/24 ソデの「後身頃側」「前身頃側」の位置を修正しました。正しくは、左の方が後身頃側です。

お約束

型紙及び作り方の再配布・転載・販売はしないでください。詳細は利用規約をご覧ください。

ミシンで縫うときのコツ

返し縫いをするときに、布と糸がグチャグチャになってしまう人は必見!

チャンネル登録お願いします♪

作り方

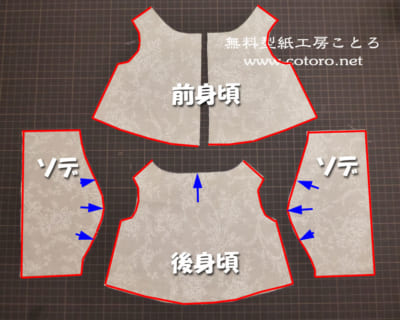

布を切る

【1】布を切ります。そして、ほつれ止めをする場合は赤線の部分にします(ほつれ止め液がおすすめです)。私は、赤線の部分以外にもすべての切り口にほつれ止め液を付けました。薄い生地はほつれ止め液を塗ると端が固くなって縫いやすくなるので。

また、後身頃の「中心」とソデの「肩」「ギャザー」位置にしるし(青矢印)を付けておいてください。

エリを作る

【2】エリを中表に重ねます(表側同士を合わせるという意味)。

【3】クリップなどでとめます。

【4】赤線を縫い代5mmで縫います。

【参考】薄い生地は返し縫いなど、端の方が縫いにくいことがあります。その時は、紙を下に敷いてミシンで一緒に縫うと縫いやすくなります。縫った後に、紙を破って取り外します。

【5】カーブの縫い代を3mm残して切り落とし、表に返します。(アイロンをかけるとよりキレイになります)

ソデを作る

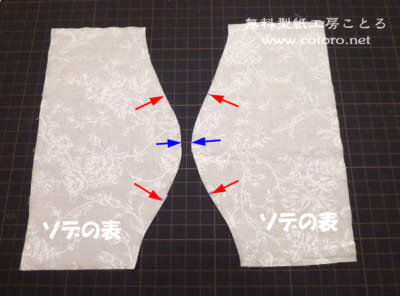

【6】ソデの、肩の位置(青矢印)、ギャザーの位置(赤矢印)を確認します。

【7】ギャザー位置の間を、縫い代3mmほどで荒いなみ縫いをします。

【8】縫い終わりは玉止めをしないで、針に糸を付けたままにしておきます。

【9】糸を引っ張って、なみ縫いをした部分を5cmになるように縮めるとギャザーが寄ります。縮めたら、玉止めをして糸を切ってください。

【10】もう一つのソデも同じようにギャザーを寄せます。

身頃をつなげる

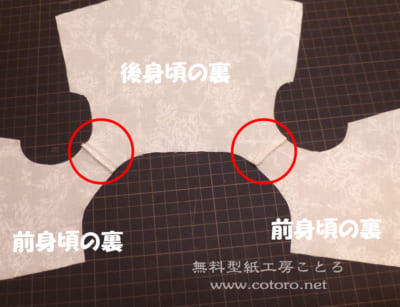

【11】前身頃と後身頃の肩部分を中表に合わせてクリップなどでとめます。

【12】赤線を縫い代5mmで縫います。

【13】縫い代を開きます。

ソデを付ける

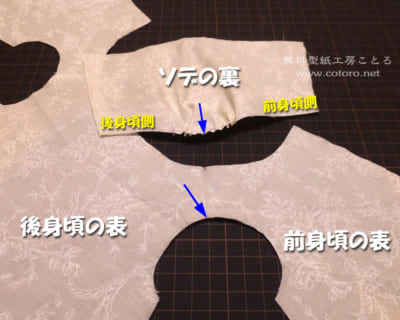

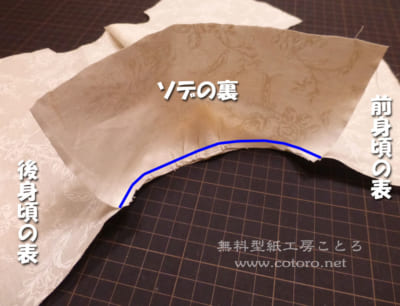

【14】身頃の表が見えるように、ソデの裏が見えるように置きます。ソデには右と左のソデがあります。型紙を参考にしながら、後身頃側と前身頃側の位置があっているか確認してください。

そして、ソデの肩の位置と、前身頃と後身頃の縫い合わせた部分の位置を確認します(青矢印)。

【15】先ほど確認した肩の位置を合わせて(中表に合わせることになります)、クリップなどでとめます。次に、ソデの端と前身頃・後身頃のカドの位置を確認します。

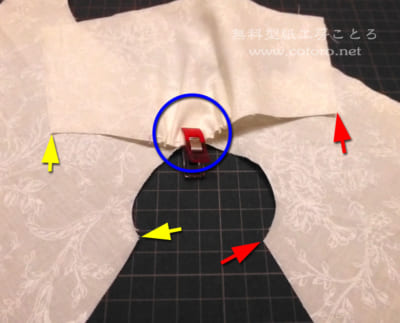

【16】先ほど確認した位置同士をクリップなどでとめます。

【17】クリップの間もとめます(青色丸)。

もし、ソデと身頃の長さが合わずにうまくとめられない場合は、ソデのギャザーを寄せる量をやりなおして調節してください。

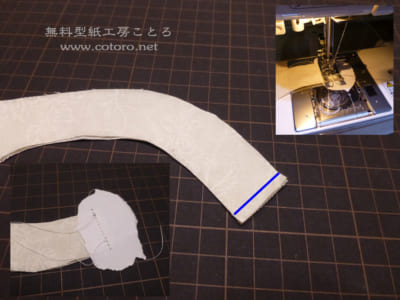

【18】青線を縫い代5mmで縫います。ここが最大の難所です。ミシンでゆ~くり縫うか、難しい場合は手縫いをしてください。

【19】反対側のソデも同じように付けます。

【20】両方のソデを付けるとこのようになります。縫い代はソデ側に倒しておいてください。このようにソデ側に倒すと、ソデが肩の部分でふっくらと盛り上がります。

見返しを作る

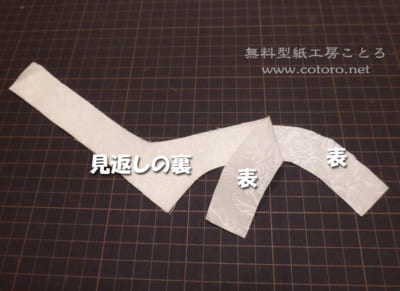

【21】見返しを中表に合わせます。

【22】背中の中心にあたる部分を縫い代5mmで縫います。

【23】縫い代を開きます。