Part 2 です。Part 1をご覧になっていない方は、Part 1からお願いします。

ミシンで縫うときのコツ

返し縫いをするときに、布と糸がグチャグチャになってしまう人は必見!

チャンネル登録お願いします♪

作り方(前編)

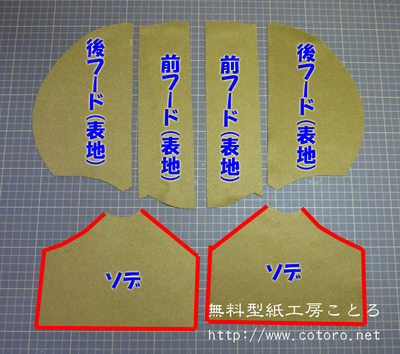

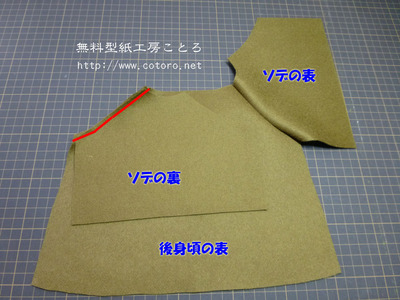

【1】布を切ります。ほつれ止めをする場合は赤線の切り口にしてください(縫いぐるみの服なのでほつれ止めを全くしないという考えもアリです)。オススメはほつれ止め液です。ちなみに、今回使った生地はほつれにくかったので私はほつれ止めをしませんでした。

なお、合皮の飾りの切り方は後で説明します。

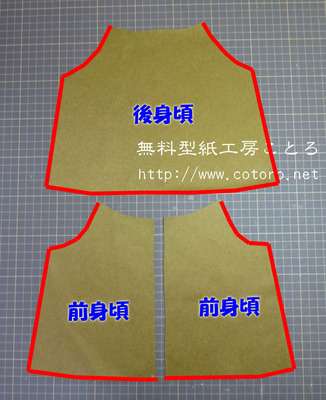

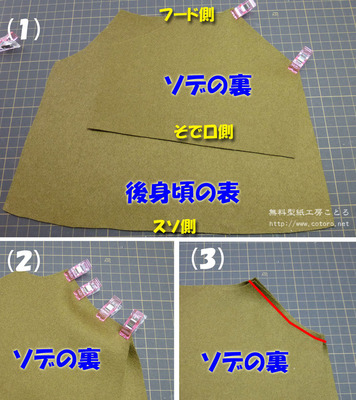

【2】後身頃とソデを中表に合わせます(表同士を合わせると言う意味)。どこを合わせればいいかは、型紙の縫い代付近に書いてあります。

(1)両端をマチ針やクリップでとめます

(2)中間をとめます

(3)縫い代5mmで赤線を縫います。

【省略OK】縫い代を身頃側に倒して、ステッチを掛けます。

【3】同様にして反対側のソデも後身頃に縫い付けます。

【4】前身頃とソデを中表に合わせて、赤線を縫い代5mmで縫います。

【省略OK】縫い代を身頃側に倒して、ステッチを掛けます。

【5】そで口を裏に1.5cm折り返して赤線を縫います。

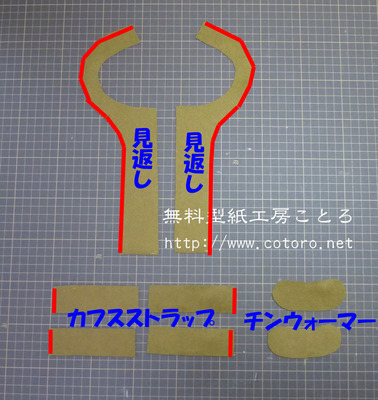

【6】【カフスストラップを付ける場合のみ行う】

(1)中表に合わせて赤線を縫い代5mmで縫います。途中で返し口(黄色矢印)を開けてください。

(2)カドを切り落とし、縫い代も少しカットします。このとき返し口の縫い代を切り落とさないようにしてください。

(3)返し口から表に返します。

(4)返し口の縫い代を中に入れて形を整え、赤線を縫い代2~3mmぐらいで縫います。すると、返し口が自動的に閉じます。

同様にしてもう一個のカフスストラップも作ります。

※ 今回は厚手の布を使ったので(1)で黄色矢印の位置に返し口を作りました。薄手の布を使う場合は返し口をわざわざ開けなくても、(1)の青矢印から表に返せます。

【7】【カフスストラップを付ける場合のみ行う】

前身頃側のそで下にカフスストラップを置いて、縫い代3mmぐらいで赤線を縫います。私はそで口から1.5cmぐらいの位置に縫い付けましたが、お好みで位置を調整してください。

※ これ以降の写真に写っているカフスストラップは試作品のため見た目がペラペラですが、気にしないでください。

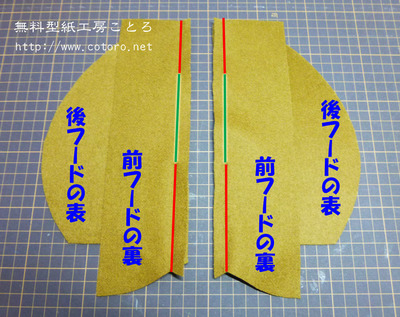

【8】前フード(表地)と後フード(表地)を中表(表側同士を合わせる)に合わせます。型紙の耳穴位置どうしを重ねるイメージです。

そして、縫い代1cmで縫うのですが、このとき、耳穴を開けたい場合は赤線部分だけを縫ってください(型紙の耳穴位置を参考にしてください)。耳穴を開けない場合は緑線も一緒に縫ってください。

そして、縫い代を開いてアイロンをかけます。

※布の重ね方がわかりづらい場合はプルオーバーパーカーの作り方工程【26】~【27】も参照してみてください。

【9】左フードと右フードを中表に合わせて、カーブを縫い代5mmで縫います。そして、ミシン線に垂直に切り込みを入れます。このとき、ミシン線を切らないように注意してください。

【10】【省略OK】先ほど縫った縫い代を片側に倒してその上をミシンで縫って押さえます。【11】同様にして、フードの裏地も作ります。そして、表地(茶色い布)は裏が見えるように、裏地(白い布)は表が見えるように置き、表地(茶色い布)の中に裏地(白い布)を入れます。すると中表に合わさります。

※ 耳穴を開けた場合は、実際に縫いぐるみにフードをかぶせて耳を出してみてください。耳の位置がずれていた場合は、穴の位置を修正してください。

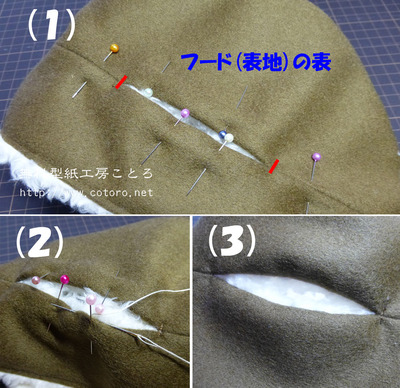

【12】下の写真がフードの表地と裏地を中表に合わせたところです。このとき、裏地と表地の耳穴位置が重なるようにしてください。そして、フードの前部分を縫い代5mmで縫います(赤線)。

【13】表に返して形を整えます。裏地と表地の耳穴位置が重なるようにしてください。裏地にモコモコのボア生地などを使った場合は、ボアを外から見えるように少し引っ張っておくと可愛くなると思います。

そして、赤線部分を縫い代3mmぐらいで縫います。

※ 表地と裏地で布の色が違うときは、ミシンの上糸と下糸で色を変えて、表地側に裏地側の糸が出てこないように、表地側の糸調子をちょっと弱めに設定すると綺麗に仕上がります。

【14】【耳穴を開ける場合のみ行う】

(1)表地と裏地の耳穴を重ねてまち針で固定します。そして、耳穴の端(赤線)をミシンで返し縫いします。

(2)(3)裏地と表地を縫い合わせます(コの字縫いなど)

同様にして反対側の耳穴も作ります。

【15】フードの下の部分を縫い代3mmで縫います。

つづき(作り方の後編)は、Part 3へ。