無料型紙ダウンロード

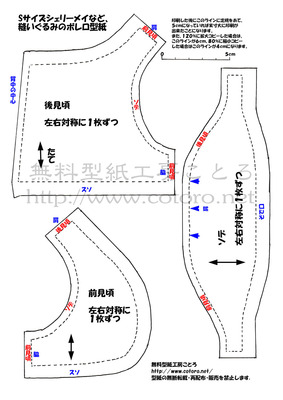

実物大の型紙です。「余白なし(余白ゼロ)」の設定で、A4用紙に印刷して使ってください。うまく実寸大に印刷できない場合はこちらをご覧ください。

型紙の黒実線が布を切るラインです。点線は、縫い代もしくは出来上がり線です。

下記画像をクリックして、画像(JPG)でダウンロードもできます。

お約束

型紙及び作り方の再配布・転載・販売はしないでください。

詳細はこちら。

ミシンで縫うときのコツ

返し縫いをするときに、布と糸がグチャグチャになってしまう人は必見!

チャンネル登録お願いします♪

作り方

【1】布を切ります。ほつれ止めをする場合はすべての切り口に行ってください。私はほつれ止め液を使いました。

【2】後身頃を中表(表地同士を合わせる)に合わせます。

【3】背中の中心部分を縫い代5mmで縫います。

【4】縫い代を開いてアイロンをかけます。

【5】前身頃と後身頃を、肩の部分で中表に合わせます。

【6】肩の部分を縫い代5mmで縫い、縫い代を開いてアイロンをかけます。

【7】ソデの肩部分にギャザーを寄せる方法を説明します。まず、型紙を参考に、ソデの肩の位置とそこから2cmの位置に印をつけます。写真の青矢印のように3か所つけることになります。

※ソデの肩の位置は袖を縦半分に折ったときの中心では「ありません」。前身頃側よりも後身頃側の方が短いです。

【8】印をつけた間の部分(写真の青矢印の間)を波縫いします。4cm縫うことになります。このとき最後の部分は玉どめをしないで、針に糸を刺したままにしておいてください。

【9】糸を引いて、先ほど4cm縫ったところを2cmになるように縮めて(ギャザーを寄せて)から玉どめをします。同様にしてもう一つの袖にもギャザーを寄せてください。

【10】前身頃と後身頃の継ぎ目の部分(黄色矢印)を確認してください。ここが肩の位置になります。【11】先ほどの黄色矢印の位置に、袖の方の位置を中表に合わせてクリップなどでとめます。ソデには前身頃側と後身頃側がありますので、間違えないように気を付けてください。

【12】前身頃側のソデと、前身頃の端をクリップでとめます(赤矢印)

【13】後身頃側のソデと後身頃の端もクリップでとめます(青矢印)。

【14】先ほどとめたクリップの間にも、いくつかクリップでとめます。

【15】縫い代5mmで縫います。

【16】反対側のソデも同様にして縫ってください。

【17】そで口と同じ長さのレースを用意します。(少し長めに用意して、後で飛び出した部分を切り落とす方法でもOKです)

【18】レースとそで口を中表に合わせます。

【19】ギャザーレースには、ギャザーを寄せているミシン線が2本ついている場合が多いです。それらのミシン線よりもレースのヒラヒラ側を縫います。このとき、ソデ口から1cmの位置を縫うようにしてください(1cmの位置になるように先ほどとめたレースの位置を調節してください)

【20】縫い代をソデ側に倒して、ソデの端(レースから2~3mmぐらいの位置)を縫います。【21】反対側のソデにもレースをつけます。

【23】縫い代5mmで縫って、縫い代を開きます。反対側の脇も縫ってください。

【24】表に返すとこのようになります。次にレースを付けます。

【25】そで口と同じ要領でレースをつけますが、まず背中の中心から中表に合わせてクリップなどでとめてください。このときレースをは背中の中心から1~2センチ余分に出した状態から始めます。

【26】一周ぐるりとレースをとめたら、最後も背中の中心から1~2cmオーバーさせてレースを切るようにしてください。

【27】そで口と同じように縫い代1cmで縫っていきます。このとき、縫いはじめは背中の中心から1~2cm離れたところから縫い始めて、縫い終わりも背中の中心から1~2cm離します。すると、背中の中心は3~4cm縫っていない状態になります。

【28】青丸のようにレースの端同士を折り込み、余分なレースを切り落とします。そしてこのままの状態でミシンを縫い進めます。

【29】最終的に青線のようにぐるりと一周縫うことになります。

【30】そで口にレースをつけたときと同じように、縫い代を布側に倒して縫い代の上を縫います。これで出来上がりです。お疲れ様でした。