無料型紙ダウンロード

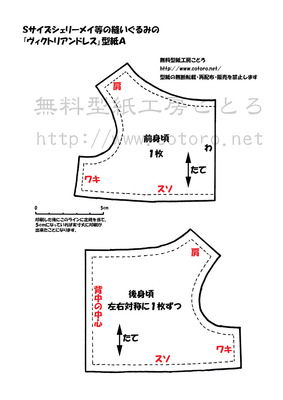

実寸大の型紙は、「余白なし(余白ゼロ)」の設定で、A4用紙に印刷して使ってください。うまく実寸大に印刷できない場合はこちらをご覧ください。

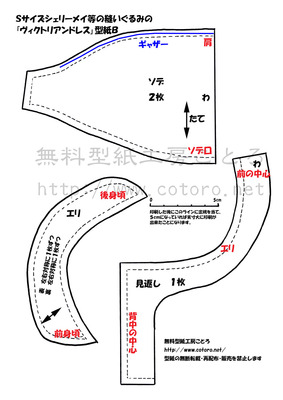

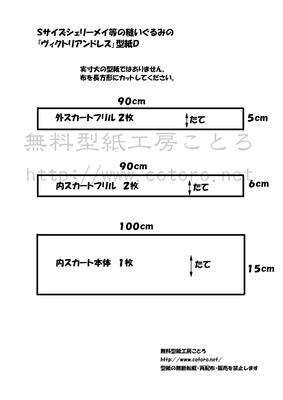

型紙の実線が布を切るラインです。点線は、縫い代もしくは出来上がり線です。「わ」と書いてあるところは、布を2つに折り、折った部分を「わ」に重ねて2枚の布を一緒に切ります。

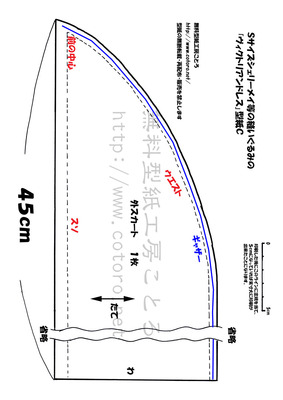

型紙Cは、45cmと書いてある部分が45cmになるように「省略」と書いてある部分の横幅を増やしてください。

下記画像をクリックして、画像(JPG)でダウンロードもできます。

お約束

型紙及び作り方の再配布・転載・販売はしないでください。

詳細はこちら

他のサイズの縫いぐるみに使用した例

実際に型紙を拡大or縮小コピーして作ってみたユーザーさんからの口コミ情報です。たくさんの情報をお待ちしています。

●シェリーメイ ポーチ

・型紙を70%に縮小・・・ちょうどいい感じ。

●シェリーメイぬいぐるみバッジ

・型紙を35%に縮小・・・脇周りが少しきつい。

ミシンで縫うときのコツ

返し縫いをするときに、布と糸がグチャグチャになってしまう人は必見!

チャンネル登録お願いします♪

作り方(前半)

まずは、ドレスの上半身用の布を切ります(スカート用の布は後ほどPart 2で説明します)。細かいパーツを切るときは、大きいカッターマットの上で直径の小さいロータリーカッターを使うとやりやすいです。

次に、赤線の部分にほつれ止めをします(縫いぐるみの服なのでほつれ止めを全くしないという考えもアリです)。今回は、ほつれ止め液を使いましたが、ロックミシン、家庭用ミシンのジグザグ縫いを使ってもいいですね。

そして、ソデの中心に青線のように印を付けます。

布地が薄い場合は、後身頃・前身頃・表エリにアイロン接着芯を貼ります。このとき、接着芯は布よりも5mm小さくします(型紙の点線部分と同じ大きさです)。

● エリの作り方を説明します。

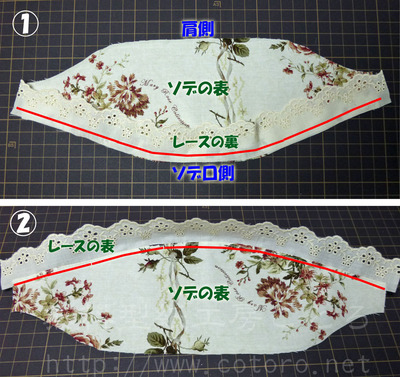

【省略OK】 表エリと1cm幅のトーションレースを写真のように中表(表地同士を合わせる)に合わせ、赤線を仮縫い(手縫いで荒く縫うなど)します。

(1)表エリと裏エリを中表にあわせ、縫い代5mmで縫います。

(2)ミシン線に垂直になるように切込みをいれます。このとき、カーブがきつい部分には多くの切れ込みを入れてください。また、ミシン線を切らないように注意してください。

(3)表に返してアイロンをかけます。もう一個のエリも作ってください(合計2個)。

● ソデの作り方を説明します。

(1)ソデ口側にレースを中表に合わせ(布の端とレースの端を合わせます)、赤線を縫い代5mmで縫います。

(2)縫い代をソデの布側に倒して、赤線を縫います。レースから約2mmの距離です。

(1)ゴムひもを20cm切ります。そして、中心に印を付け、そこから6cmの位置にも印を付けます。

(2)先ほど縫った縫い代の上で、ソデの端とゴムひもの端の印を合わせて赤線を縫います。

(3)ソデの中心とゴムひもの中心の印を合わせて赤線を縫います。

ゴムひもを、両手で引っ張りながらゴムひもの上にミシンをかけます。ゴムひもがレースと平行になるように注意してください。

ゴムひもを縫い付け終わるとこのようにクシュクシュっと丸まります。もう一個のソデも作ってください(合計2個)。

● 前身頃の作り方を説明します。

【省略OK】

(1)前身頃の表の中心から1.5cmの位置に2cm幅のトーションレースを置いて、赤線を縫います。

(2)トーションレースの両端にサテンリボンをなみ縫いする要領で入れます。このとき、ピンセットを使うと簡単です。次に、サテンリボンの両端を仮止めします(私はボンドを使いました)。

【省略OK】 サテンリボンを1本、等間隔になるようにジグザグに編みこみます。そして、対称になるようにもう1本もジグザグに入れます。写真を見て、1本目と2本目の重なり方に注意してください。最後に、両端をボンドなどで仮止めします。

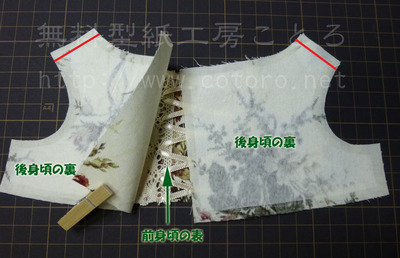

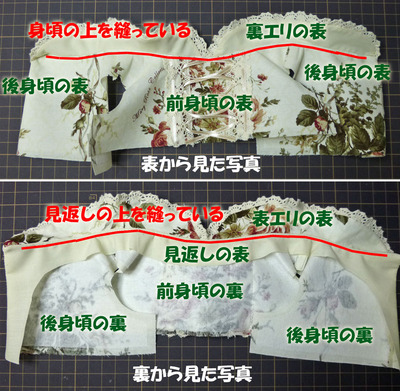

前身頃と後身頃を写真のように中表に合わせ、肩の部分を縫い代5mmで縫います。そして、縫い代を後身頃側に倒してアイロンをかけます。

●エリのつけ方を説明します。

身頃の表と、裏エリを合わせて写真のように置きます。このとき、前身頃の中心に、エリの端が来るように合わせてください。後身頃の端は間が空いても大丈夫です。そして、赤線を縫い代3mmで縫います。

さらに、見返の裏を上にして置き、縫い代5mmで縫います。

赤線のように縫い代のカドを切り落とし、青線のようにカーブに切り込みを入れます。このとき、ミシン線を切らないように注意してください。

見返しを表に返します。そして、エリと身頃の間の、身頃の上を縫います。縫う位置は、エリから1~2mmです。このとき、両端は1~2cm開けてください。

形を整えてアイロンをかけます。

● ソデのつけ方を説明します。

(1)そで口の端から3mmの位置に、「縫い目の長さを最大、上糸調子を最大」にしてミシンをかけます(型紙のギャザー位置を参考にしてください)。すると、ギャザーが寄ります。上糸を引っ張ったり緩めるとギャザーの量を調整できます。(手縫いの場合は、荒いなみ縫いにして糸を引っ張るとギャザーが寄ります)。終わったらミシンの設定を元に戻すのを忘れないでください。

(2)身頃とソデを中表に合わせて、クリップやマチ針などでとめます。このとき、ソデの中心と、前身頃と後身頃の間の縫い目を合わせてください。

(3)縫い代5mmで赤線を縫います。両方のソデをつけてください。

前身頃と後身頃を中表に合わせ、ソデも中表に合わせます。そして、縫い代5mmで赤線を縫います。

後身頃を約1cm重ねて、下の部分を縫い代3mmで約3cm縫います。後身頃の重ねる量は、実際に縫いぐるみに着せて決めてください。

続きは、Part 2 へ